Les priorités régionales

- 27 mars 2023

-

Pour préparer le PRSE4, les 3 copilotes (Conseil Régional, Agence régionale de santé, DRIEAT) ont souhaité donner une place centrale à la concertation, afin de définir avec l’ensemble des collectivités territoriales, des acteurs économiques, associatifs et institutionnels investis dans la santé environnementale, les enjeux et priorités régionales qui feront l’objet d’une traduction opérationnelle pour les 5 ans à venir.

Entre septembre et décembre 2022, différentes séquences d’animation ont été mises en œuvre pour partager le diagnostic, favoriser l’expression des besoins et proposer des réponses aux enjeux régionaux. Les acteurs ont pu ainsi participer à des webinaires thématiques, à un questionnaire en ligne, déposer un cahier d’acteur et enfin partager leurs idées lors du forum santé environnement, l’évènement en présentiel organisé le 6 décembre et venant clore cette première phase de concertation. Les rediffusions et restitutions des différents évènements sont accessibles sur la plateforme en ligne, dédiée à l’élaboration du PRSE4 : https://elaboration.prse4-iledefrance.fr/

Le forum santé environnement a permis de présenter les thématiques les plus plébiscitées par les acteurs qui ont apporté leur contribution en ligne (130 questionnaires, 34 cahiers d’acteurs). Les trois copilotes ont également fait part des orientations transversales qu’ils souhaitent donner au PRSE4. Les ateliers organisés l’après-midi ont permis d’approfondir les questions portant sur les enjeux et les pistes d’actions pour les 10 thèmes principaux mis en avant par l’ensemble des acteurs.

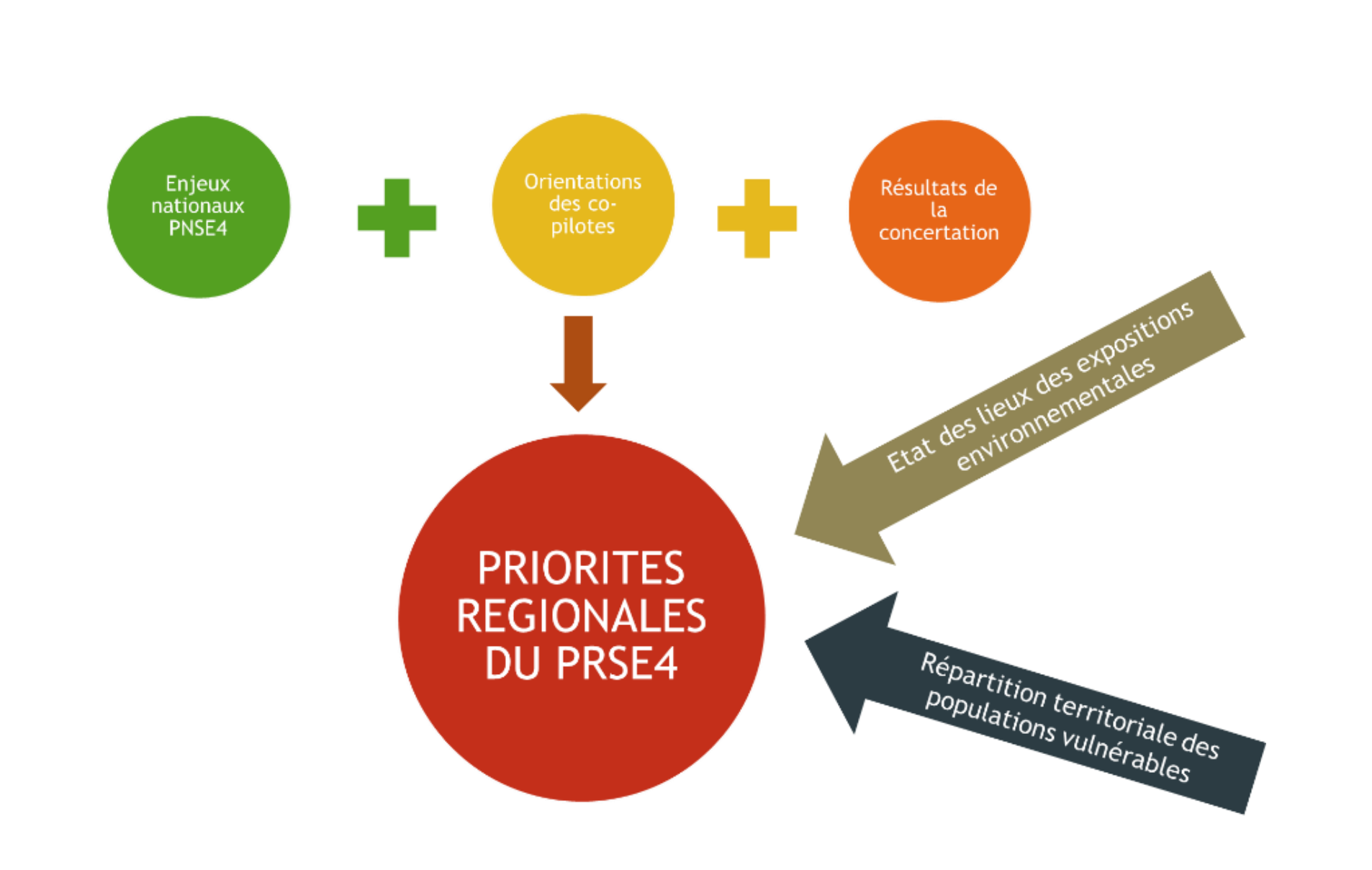

Les priorités régionales présentées dans ce document sont donc le fruit de la combinaison des contributions issues de la phase de concertation, des actions nationales devant être déclinées au niveau régional et des orientations transversales des trois copilotes, croisées avec les données de diagnostic régional fournies par la cartographie de cumul d’expositions environnementales et InterSanté Environnement, deux outils élaborés par l’Observatoire régional de santé.

Plusieurs principes guident la définition des priorités régionales et leur future déclinaison en actions opérationnelles :

- Une ouverture du PRSE4 au mot d’ordre « une seule santé », qui implique la participation à la mise en œuvre de nouveaux acteurs intervenant dans le domaine de la santé animale et/ou travaillant sur le fonctionnement des écosystèmes

- La prise en compte et l’anticipation des effets du changement climatique sur les facteurs environnementaux et les expositions de la population

- Une mise en œuvre des actions visant à réduire les inégalités de santé, liées à des inégalités territoriales ou sociales d’expositions environnementales.

- Une focalisation sur une sélection limitée de facteurs physiques, biologiques et chimiques, pour lesquels le PRSE Ile-de-France offre des capacités d’agir pour réduire les expositions, acquérir de nouvelles connaissances sur leurs impacts et surveiller leur évolution

- Une recherche d’articulation avec les politiques publiques de l’aménagement du territoire, du logement et de l’hébergement

- Une déclinaison des actions à différentes échelles territoriales, en donnant la capacité aux acteurs locaux de s’en emparer, qu’ils soient en milieu urbain, péri-urbain ou rural,

- Une approche populationnelle pour adapter les actions à la vulnérabilité des personnes exposées

- Un focus mis sur la formation des professionnels de santé et des acteurs locaux

- Un effort d’acculturation et de sensibilisation des citoyens pour leur permettre de développer leur capacité à agir et à intervenir dans les décisions

- La définition d’objectifs à atteindre au cours du PRSE4 et d’indicateurs d’impact et de résultats, pouvant être régulièrement renseignés

Les priorités régionales présentées dans les pages suivantes, regroupées en 4 grands axes transversaux, constitueront les fondements des travaux à venir pour la rédaction des actions opérationnelles du PRSE4. Quatre groupes de travail (un par axe transversal) seront prochainement constitués, sur appel à candidature prochainement ouvert à tous les acteurs investis dans le PRSE4.

Axe 1 : Intégrer les enjeux de santé environnement dans les politiques publiques d’aménagement et de logement, dans une perspective de réduction des inégalités environnementales de santé

Ce premier axe vise à insuffler dans les outils de planification urbaine (aménagement, logement) la prise en considération des problématiques de santé environnement, en priorisant les actions vers les secteurs territoriaux cumulant les plus fortes expositions environnementales et les populations les plus vulnérables, dans l’objectif de participer à la réduction des inégalités territoriales et sociales de santé. La mise en œuvre des actions devra donc s’attacher à accompagner les territoires identifiés avec les outils développés dans le cadre du précédent PRSE3, en particulier la cartographie du cumul d’expositions environnementales de l’ORS.

⇨ Priorité 1 : Favoriser l’intégration, dans la conception et la mise en œuvre des politiques et projets d’aménagement du territoire, des outils et méthodes permettant de rendre effectifs les principes d’urbanisme favorable à la santé

Un levier majeur pour réduire les expositions environnementales néfastes à la santé (pollution de l’air, pollution sonore, obstacles aux mobilités douces…) et pour amplifier les effets positifs de la présence de la nature est la prise en compte de ces enjeux dans les politiques publiques. La planification urbaine (SDRIF-E, SCOT, PLUi, PLU, PCAET, SRHH, SRCE, PEB…) constitue ainsi un ensemble d’outils opposables ou d’incitation qui, en s’appuyant sur les données de cumul d’expositions environnementales et les indicateurs fournis par l’application InterSanté Environnement, peuvent proposer des solutions pour réduire l’exposition aux risques durablement. Le même processus peut être mené à l’échelle des projets d’aménagement et de réhabilitation des quartiers franciliens (ZAC, renouvellement urbain des grands ensembles), pour minimiser les nuisances des chantiers et limiter les expositions des futurs usagers/résidents. Enfin, l’intégration dans la formation des urbanistes et aménageurs du concept d’urbanisme favorable à la santé et à l’adaptation au changement climatique ainsi que l’animation d’un réseau d’acteurs pluridisciplinaires permettrait d’appuyer les maitres d’ouvrage franciliens pour promouvoir et appliquer les concepts d’urbanisme favorable à la santé dans leurs projets.

⇨ Priorité 2 : Favoriser les démarches participatives dans le cadre des projets d’aménagement

La révision des plans et la conception des projets d’aménagement représentent des opportunités pour associer les citoyens dans la discussion des choix et la prise de décision pour que les mesures envisagées soient adaptées à leurs besoins. La mobilisation des citoyens nécessite de leur faciliter l’accès à une information adaptée et non technique afin de leur permettre de mieux appréhender la forte technicité des informations en santé environnement concernant leur cadre de vie.

⇨ Priorité 3 : Améliorer les connaissances des conditions d’habitat et de cadre de vie au niveau territorial pour mieux cibler les politiques de lutte contre le mal-logement

La connaissance fine des problématiques des conditions d’habitat reste limitée et se base sur quelques indicateurs (dont l’outil PPPI de la DRIHL). Pour affiner et objectiver cet état des lieux des conditions de vie des franciliens, il est envisagé de construire un nouvel outil, reprenant les principes de la cartographie de cumuls d’expositions environnementales. Un indicateur composite serait ainsi créé pour définir la qualité de vie liée au logement et au cadre de vie à une échelle territoriale pertinente, à partir de différentes sources de données (QPV, PPPI, insalubrité, marchabilité, précarité énergétique, sécurité, bruit…). A partir de cet état des lieux, les outils de planification et les dispositifs locaux d’intervention contribueront à mieux structurer les stratégies d’action locales en y intégrant notamment la prise en compte de la santé mentale et de la souffrance psychique des occupants des logements dégradés.

⇨ Priorité 4 : Guider l’orientation des projets d’aménagement urbains pour tenir compte de la compatibilité des usages avec la qualité des sols

Les grands chantiers en cours en Ile-de-France (Grand Paris Express, JOP2024) recomposent le tissu urbain, avec la création de nouveaux pôles d’attractivité, avec des points nodaux des infrastructures de transport en commun, autour desquels des projets de densification et d’extension urbain sont envisagés. Les disponibilités foncières sont souvent des friches industrielles ou d’anciennes zones d’activités artisanales et commerciales ou encore des quartiers faisant l’objet d’un programme de renouvellement urbain (NPNRU). Les sols particulièrement remaniés dans l’agglomération dense urbaine présentent souvent une dégradation de leur qualité, pouvant conduire à des incompatibilités d’usage, notamment pour l’accueil des populations sensibles ou pour des activités de loisirs (parcs récréatifs, jardins collectifs…). Dans le cadre du PRSE4, il pourrait être expérimenté une méthodologie « prédictive » de la qualité des sols des sites envisagés (et non connus pour être des sites pollués au sens réglementaire), afin de guider les collectivités locales dans leurs choix d’aménagement de leur territoire et ainsi éviter l’installation d’établissements ou activités à usage sensible sur des sites mal adaptés. La démarche de cartographie du bruit de fond du plomb dans les espaces extérieurs accueillant des jeunes enfants, expérimentée à Paris, pourrait être étendue à d’autres territoires et prendre en compte d’autres éléments traces métalliques préoccupants pour la santé.

Axe 2 : Réduire les expositions humaines aux facteurs environnementaux préoccupants, renforcer leur surveillance et améliorer les connaissances

Cet axe a pour objectif de compléter la connaissance et de réduire concrètement les expositions en Ile de-France de certains polluants jugés préoccupants à certaines périodes clé de la vie (perturbateurs endocriniens) ou affectant une population croissante (allergènes). Il s’agit également de mieux caractériser les effets de l’exposition à la pollution atmosphérique et sonore en complétant les indicateurs existants avec de nouveaux paramètres pour explorer leurs impacts sur la santé. Enfin, les effets des multi-expositions aux différentes périodes de la vie sont encore difficiles à évaluer. Le PRSE4, qui n’a pas l’ambition ni les moyens de financer la recherche scientifique, peut néanmoins être un vecteur pour faire connaître et valoriser des programmes de recherche en rapport avec ses préoccupations, notamment en distinguant avec un trophée et une subvention les programmes les plus pertinents à l’échelle francilienne.

⇨ Priorité 5 : Réduire les expositions chimiques des plus jeunes (nourrissons, enfants, adolescents)

La population des jeunes enfants est particulièrement vulnérable aux expositions aux polluants chimiques pendant la phase de leurs 1000 premiers jours (développement in utero et au cours des 2 premières années de vie). La période de la puberté est également une autre période sensible aux pollutions chimiques pour les adolescents. Les expositions au cours de ces périodes clé du développement des enfants peuvent agir sur leur santé immédiate et influencer leur état de santé à l’âge adulte. Le PRSE4 s’attachera donc à minimiser leurs expositions aux polluants de l’air intérieur, aux perturbateurs endocriniens et aux substances chimiques classées « cancérogène, mutagène, reprotoxique » (CMR), particulièrement dans les établissements accueillant les jeunes enfants : maternités, crèches et halte-garderie, aires de jeux, jardins publics tout en maximisant les effets positifs pour la qualité des milieux. L’approche sera également élargie aux établissements scolaires (écoles, collèges, lycées), centres sportifs, centres de loisir et les universités.

⇨ Priorité 6 : Développer et coordonner les systèmes de surveillance et d’alerte des pollens et de moisissures dans l’air extérieur

La population affectée par des allergies respiratoires, liées aux pollens, est en constante progression. Le changement climatique risque d’amplifier le phénomène en raison d’une saison pollinique qui débutera plus tôt, durera plus longtemps, avec une production de pollens accrue. De nouvelles espèces végétales très allergisantes trouveront également des conditions plus favorables à leur implantation (ambroisie notamment). Pour permettre aux personnes allergiques et aux professionnels de santé d’anticiper la prise des traitements, il est nécessaire de fiabiliser et rendre plus réactive l’information sur les expositions, en faisant converger les différents systèmes de surveillance existants et de coordonner l’information communiquée. L’information doit être renforcée avec des mesures complémentaires des moisissures dans l’air, sources également d’allergies respiratoires ou amplifiant les effets des allergies préexistantes.

⇨ Priorité 7 : Minimiser les expositions alimentaires aux substances préoccupantes pour la santé

La voie d’ingestion représente un mode d’exposition important de la population aux perturbateurs endocriniens et à certains produits chimiques résiduels, malgré la règlementation stricte qui encadre les produits alimentaires. Pour réduire ces expositions, des actions peuvent être menées auprès des acteurs de l’agriculture, de la transformation, de la restauration, de la distribution et des consommateurs. Il s’agira notamment, et en particulier au sein de la restauration collective publique, de développer l’utilisation d’aliments n’ayant pas subi d’ultra-transformation, de saison, locaux et biologiques, en éliminant le recours aux ustensiles et contenants en plastique, en cohérence avec les objectifs du Plan régional pour une alimentation locale, durable et solidaire et les Projets alimentaires territoriaux (PAT). En parallèle, les politiques publiques continueront d’accompagner les agriculteurs franciliens dans la transition de leurs exploitations et leur adaptation au changement climatique qui menace la souveraineté alimentaire régionale et donc la diversité de la production locale.

⇨ Priorité 8 : Développer des indicateurs complémentaires aux paramètres réglementaires pour mieux caractériser les effets de l’exposition à la pollution atmosphérique et sonore

La surveillance de la pollution atmosphérique est encadrée réglementairement, avec des indicateurs permettant un suivi global de la qualité de l’air. Afin de compléter l’information de la surveillance réglementaire, le PRSE4 propose d’étudier les expositions aux particules ultrafines, aux produits phytosanitaires et d’expérimenter un nouvel indicateur, le potentiel oxydant des particules fines, afin de mieux évaluer l’impact sanitaire potentiel de la pollution de l’air. Il s’agira également de compléter les indicateurs réglementaires pour mieux prendre en compte le ressenti de la population et mieux refléter la gêne liée aux nuisances sonores.

⇨ Priorité 9 : Promouvoir la recherche scientifique portant sur l’exposome et les facteurs environnementaux préoccupants

Le PRSE4 propose de valoriser des programmes de recherche scientifique visant à mieux caractériser les effets des perturbateurs endocriniens sur la santé humaine et les écosystèmes, ainsi que développer la recherche sur l’exposome (cumul de différentes expositions environnementales tout au long de la vie), en proposant notamment de créer un trophée remis annuellement pour récompenser un ou plusieurs programmes de recherche. D’autres modalités de soutien pourront être proposées.

Axe 3 : Anticiper les effets du changement climatique et adapter les politiques de prévention et de sécurité sanitaire

Les effets du changement climatique se font déjà sentir, notamment au travers des épisodes caniculaires et de sécheresse. Néanmoins, au-delà de ces évènements exceptionnels facilement identifiables, les effets à long terme du réchauffement climatique sur les facteurs environnementaux restent difficiles à appréhender et à évaluer pour adapter les politiques de santé, que ce soit pour la santé humaine, la santé animale ou l’état des écosystèmes. Cet axe vise donc à développer des outils pour mieux caractériser les effets existants et anticiper ceux à venir, pour adapter certaines politiques de prévention et de sécurité sanitaire, notamment dans le domaine des zoonoses, mais également dans la gestion des ressources en eau utilisées pour l’alimentation humaine et des eaux de baignade.

⇨ Priorité 10 : Identifier les vulnérabilités des territoires et promouvoir l’adaptation aux évolutions des expositions environnementales liées au changement climatique et à ses impacts sur la santé et la biodiversité

Les effets du changement climatique sont de plus en plus visibles et récurrents. Les phénomènes exceptionnels que nous connaissons actuellement (vagues de chaleur, sécheresse notamment) deviendront plus réguliers dans les prochaines années et modifieront les formes et intensités d’expositions environnementales, engendrant une évolution des effets sur la santé humaine, la santé animale et le fonctionnement des écosystèmes. Il est donc nécessaire d’anticiper ces évolutions, en imaginant des modèles utilisant différents scénarios de trajectoire climatique et en identifiant où se situent les territoires les plus vulnérables aux différents aléas, afin de préparer les réponses à apporter à ces nouvelles situations.

⇨ Priorité 11 : Surveiller et prévenir les zoonoses, les maladies vectorielles et l’expansion des espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine

Comme la pandémie du covid nous l’a rappelé, la santé humaine est intimement liée au fonctionnement des écosystèmes. Il est donc nécessaire de renforcer et de coordonner les dispositifs de surveillance et de prévention des zoonoses liées à la faune sauvage, des maladies vectorielles transmises par certaines espèces (moustiques, tiques…) et l’expansion des espèces animales et végétales exotiques envahissantes, favorisés par le réchauffement climatique.

⇨ Priorité 12 : Agir pour mieux intégrer les impacts sur la santé des différents usages de l’eau (eau de consommation, eau chaude sanitaire, baignades, et nouveaux usages)

Les ressources en eau risquent d’être particulièrement affectées par le changement climatique, notamment si les épisodes caniculaires et de sécheresse s’intensifient, avec un risque de raréfaction des quantités disponibles et un impact sur la qualité de l’eau, en particulier pour les eaux de surface, lié à la hausse de sa température. La préservation des ressources de bonne qualité pour la production et la distribution d’eau potable est un enjeu important et nécessite que les producteurs d’eau potable s’emparent des plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) pour assurer la qualité et la disponibilité de l’eau au robinet et les impacts liés au changement climatique. Le développement de nouveaux sites de baignade en Marne et Seine, en héritage des JOP 2024, le rôle d’ilots de fraicheur des baignades des Iles de loisir nécessitent de veiller à la qualité de l’eau qui les alimente, en évaluant les effets du réchauffement de l’eau dans l’émergence de nouveaux risques sanitaires (algues, cyanobactéries, parasites…) et en développant des solutions pour les éviter. L’expérimentation des nouveaux usages des eaux dites non conventionnelles (eaux pluviales, grises, noires) doit être accompagnée pour en vérifier leur absence d’impact pour la santé humaine et les écosystèmes.

Axe 4 : Accompagner les citoyens, les professionnels de santé et les acteurs locaux, pour agir face aux problématiques de santé environnementale

Le PRSE4 ne doit pas rester un plan à la seule main des acteurs publics du niveau régional pour que ses effets soient réellement visibles. Il ne sera un succès que s’il permet à l’ensemble de la société civile, les acteurs de la santé (dans une approche une seule santé) et des collectivités territoriales de s’emparer des problématiques de santé environnementale, afin que celles-ci fassent l’objet d’une attention et d’actions à toutes les échelles territoriales et dans le quotidien des citoyens. Cet axe vise donc à accompagner les différents acteurs dans cet objectif.

⇨ Priorité 13 : Permettre aux citoyens d’adapter leurs comportements en fonction de leur exposition environnementale

Pour permettre au citoyen d’être acteur de sa bonne santé, il est nécessaire qu’il puisse accéder facilement aux informations de son exposition quotidienne, en fonction de sa localisation. De même, lors d’alertes de pollution de l’atmosphère, il est important que le message sanitaire qui lui est adressé soit adapté à son état de santé. Des outils pourront être déclinés, créés ou adaptés à l’échelle régionale, notamment sous forme d’applications mobiles permettant la personnalisation des informations en fonction notamment de la géolocalisation, voire de l’état de santé de l’usager, pourront ainsi être développés.

⇨ Priorité 14 : Intégrer dans la formation initiale et continue des professionnels de santé des cursus en santé environnement

Les professionnels de santé sont souvent dépourvus pour identifier les pathologies d’origine environnementale ou des maladies pour lesquels les facteurs environnementaux peuvent exacerber les signes cliniques, et pour donner des recommandations sanitaires adaptées visant à réduire les expositions. Le développement de la formation initiale et continue, en s’appuyant sur un centre de ressource régional dédié qui identifie les besoins et les ressources disponibles, permettra de toucher l’ensemble des catégories de professionnels de santé. L’investissement des étudiants dans des projets en santé environnement pourra également être valorisé en créant des récompenses des initiatives, des thèses sur ces sujets.

⇨ Priorité 15 : Développer les actions de prévention en santé environnement à l’attention des publics sensibles

Les actions de prévention et de sensibilisation en milieu scolaire permettent de toucher les élèves qui pourront ensuite être le relai des messages dans leur famille. Une attention particulière sera menée auprès des élèves en parcours professionnalisant pour allier les messages de prévention liés à leurs expositions dans leurs activités personnelles et dans le cadre de leur futur métier. Les acteurs agissant dans le domaine de l’éducation populaire doivent également bénéficier de formations pour les rendre vecteurs des messages de prévention et de promotion des bienfaits de la nature auprès des publics jeunes et des populations vulnérables.

⇨ Priorité 16 : Former et outiller les collectivités territoriales pour développer des réponses locales aux expositions environnementales

Les collectivités territoriales sont souvent l’échelon local approprié pour identifier les besoins et proposer des solutions adaptées pour réduire les expositions de leurs habitants. La formation des élus et des agents des collectivités locales est donc indispensable. Au-delà de la formation, leur mise en réseau est indispensable pour favoriser les échanges de pratique et valoriser les expériences réussies. Ils doivent également pouvoir s’appuyer sur des données fiables pour établir les diagnostics territoriaux et disposer d’outils pratiques et méthodologiques pour les accompagner à agir, au travers d’un observatoire régional en santé environnement. Il s’agira d’en faire un véritable outil de remontée des besoins sur les territoires.